今年5月3日,江苏南京寻亲会,一位90多岁的宜兴老人在寻找1959年左右送走的儿子。丁焕新 摄

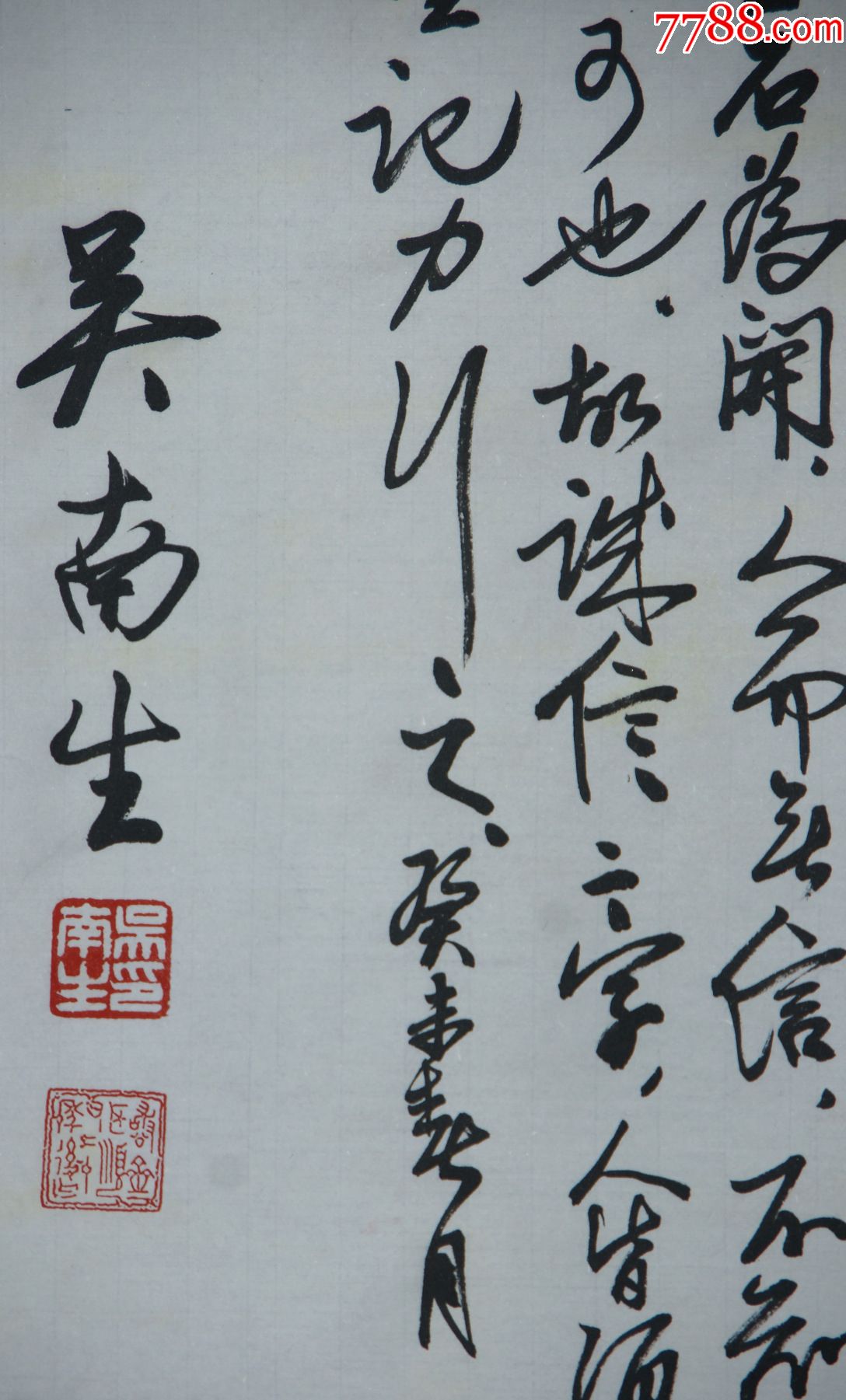

这本日历跟了吴南生十几年,这一页记录了他遗弃弟弟的日子。新京报记者罗婷 摄

七月,高塍镇进入盛夏。乡下家家都住在河边,河水透亮,藻荇青青。

风一过,墨一样的大荷叶子密密一卷。一派江南水乡的风貌。

镇子南部高遥村,吴南生已经老了,他75岁,皱纹几乎占领了他面庞上每寸肌肤。

他的晚年只剩下了两件事,一是侍弄地里的葡萄,二是寻找被丢弃的弟弟闰生。

年纪渐长,失去亲人的遗憾如同上涨的河水,将他渐渐淹没。

上世纪六十年代,“三年困难时期”,江南地区大饥荒。有五万幼子像吴闰生一样,被父母遗弃,送到陌生的北方城市长大。他们被统称为“江南弃儿”。

如今富饶的宜兴市高塍镇,当年是饿殍遍野的重灾区。

史料记载,仅1960年,高塍公社就有数百人死亡,相当数量的家庭绝后、绝户。

几乎高塍的每个村庄,都有家庭弃婴。

弃婴

只要见到和寻亲扯上关系的人,不管是寻亲志愿者,还是记者,吴南生总要拿出那本万年历。

它就躺在他的裤子口袋里,一小本,被翻得都是褶皱。

翻到1960年农历二月初一,吴南生指给人看。他在这个日子上画下一个黑圈,划了好几道。

“那个天,好冷啊。”好像有什么在心里顶着他,逢人就要说起。

他记忆里的那天,是铁一样寒灰的天色,酿着一场大雪。呼一口气,都是白雾。

他饿着肚子,抱着三岁的弟弟吴闰生走了十多里地,把他扔在宜兴百货公司门口。这是母亲的决定,这么做,是为了让小闰生活下去。

“你在这儿呆着,我马上就回来。”弟弟也饿得奄奄一息,说好。

这是兄弟俩说的最后一句话。那时,吴南生19岁,今年他75岁了。

从上世纪80年代开始,他已经参加过不下十次寻亲会,也曾多次派弟弟妹妹北上寻找。

但人海茫茫,一别半个世纪,他们再没见过。

没有人统计过,现在的高塍镇、以前的高塍公社,到底有多少弃儿被送出。

但历史记载,仅1960年上半年,宜兴县弃婴就达500人。一位已故的公社干部曾回忆,宜兴的近半弃婴都来自高塍公社。

宜兴寻亲志愿者吕顺芳最深刻的记忆是,几年前在宜兴举办寻亲大会,寻孩子的人报上老家,也几乎有一半都是高塍。

去高塍的村里宣传寻亲,一传十,十传百,四处都是白发苍苍的老翁老妪围上来。

7月中旬,剥洋葱在高塍镇朱家渎村见到了95岁的蒋爱珍,她几乎已经忘了这辈子所有的事,却还清晰记得被送出去的小女儿朱盘娣。

那两年,她靠着红薯藤果腹,没奶水,小女儿整天趴着,奄奄一息,就像一块破布粘在床上。

1960年秋天,邻居一家七口,两个孩子,悉数饿死在家。她从窗子里往里头探,他们躺在床上、趴在地上、软绵绵扑在门坎上,全没了气息。看得她眼泪直流。

这刺激了她,一咬牙,决定把女儿送到上海。

她的女儿,与五万主动或被动失去亲人的幼儿一起,成了“江南弃儿”。

送走那天,接收的人家给孩子吃了雪白的年糕,她大口咬着,蒋爱珍高兴得很。

关于女儿,蒋爱珍说得最多的是熬整夜给她做兔头帽、虎头鞋。在农村,这些都是对娃的金贵。

“不是不爱孩子,要活命啊。”她的脸重重地往下扯着,眼见就要哭出来。

饥饿

高塍镇这些如今在寻亲的父母兄姐,经历过大饥荒,都有些怪癖。

吴南生的后半生,有一样东西再也没吃过。那就是苜蓿。不仅他不吃,很多村民也不吃。

苜蓿,在高塍被称为草头或红花菜,田间地头随处可见。新鲜的苜蓿,咬在嘴里是苦涩的鲜味儿,但在大饥荒时,是难得的美味。

村民们还记得,在困难时期,每天天刚擦亮,田里已到处是抢着掐苜蓿芽的人。人们如同羊群,刨开地面上的土疙瘩,掐下苜蓿芽就往嘴里塞,嚼得牙都绿了。

吃了大量粗糙的苜蓿,大量硝酸盐进入肠道,不少人染上青紫病。

朱家渎村村民蒋爱珍的怪癖则是屯粮。

大饥荒过去,大多数年份都是好年景。但她还是习惯把所有粮食都屯起来,宁愿放在谷仓里沤烂,也不愿意拉出去卖掉。

她的长女朱君娣对剥洋葱(微信ID:boyangcongpeople)说,那是母亲一种下意识的心理补偿。“没饿过,体会不到那种恐惧。”

隔了半个世纪,吴南生依然记得饥饿的感觉——烧灼感在胃里快速滋生、集结,蔓延到全身,步步紧逼,折磨着每一个器官,每一寸肌肤。

这种感觉是从1959年春天开始的。最初,公社食堂还能供应稀饭,夏天开始喝米糊糊,冬天就变成了清汤。隆冬,食堂里的粮食见底了。

这年虽然并未高产,但也不算歉收。地里收了东西,粮仓却空了。新收的稻子呢?人们回忆,都被大队拉走,交到公社了。

如今的江苏省档案馆,还收藏着1960年江苏省委特派工作组在宜兴的调查报告。通过这些报告,可以打捞一些当年的历史。

报告显示,1959年高塍公社粮食产量比上一年减少了700万斤,粮食征购却增加了360万斤。

平均下来,公社每人全年口粮只有167斤,其中还包括萝卜折算粮食16斤。全公社31个大队,有9个大队在11月份就断粮了。

当时,中央提出社会主义建设总路线、大跃进和人民公社,并称“三面红旗”。在“人有多大胆,地有多大产”的感召下,各地逐渐加码,谎报高产指标。

宜兴县1959年的真实粮食产量是4.8亿斤,但县委上报了7.1亿斤。

高塍公社上堡大队的书记就是虚报产量的典型案例,上级来检查时,他把上一年的稻壳铺在下面,稻子堆在上面,造成高产假象。

最后,这个大队因粮食多数上交,多人饿死,书记也因此被枪毙。

牺牲

艰难时日里,饥饿几乎可以摧毁人的一切意志,唯一剩下的,就是求生欲。

对于吴南生的六口之家来说,1959年冬天,意味着舍弃与牺牲。

隆冬时节,每人每天只剩下二两的口粮了。一勺饭,只见着汤,孤零零两粒米。父母还被要求下地劳动。这个家庭已经完全无法支撑了。

父亲决定带着二儿子、小女儿去粮食相对充裕的江西逃荒,母亲则带着长子吴南生、幼子吴闰生留守。

此时的留守,在他们心里约等于饿死。他们做了永别的准备。

“父亲说,实在是带不走全家人了。我们三个牺牲,他们三个出去逃命。”

公社里外逃的人不在少数,根据江苏省委干部杨大德的记录,1959年冬天,整个宜兴县外逃人数为6000人。

逃出去,也不是一件容易事。1959年3月,上级下发了一个《关于制止农村劳动力盲目外流的紧急通知》,称所有未经许可即离开乡土、“盲目流入”城市的农民都是“盲流”,制止农民外逃,并指示各省、市将“盲目流入”城市和工业矿山地区的农民收容、遣返。

一个深夜,母亲为父子三人打包好行李,分了家里一半的粮食给他们带上。他们走小路,避开查岗的大队干部,往江西方向逃去。

离别时,吴南生母亲反复叮嘱丈夫,他们三人,一定要活下来。

离吴南生家十公里,11岁的吕顺芳和她的弟弟妹妹竞争着被送出的机会。

她总是听大人们说,“去上海,有饭吃。”

母亲打算把两岁的妹妹送到上海时,她几乎跳起来,哭着哀求,把我送掉吧,让我去吃饱饭。

他的弟弟听到了,同样哀求。并承诺,吃饱了饭,长大了,肯定会找回来。

“不是不留恋母亲,当时只有一个念头,要吃饱饭啊。”她对剥洋葱(微信ID:boyangcongpeople)说。

在宜兴巡视时,江苏省委农村部的干部孙海光在报告中写道,他听到一些社员谈到1959年冬天到1960年春天期间饿死人的事情,“令人痛心”。

高楼大队有一户人家一天死了两个人,就用一副担子把两个死人挑出去了事。死的人多了,埋葬时稻草也不包。

孙海光在报告的最后说,“人口外流、疾病、死亡、弃婴是大量的”。

墓群

半个世纪过去,经历过大饥荒的人们都老了。

大跃进时光秃秃的地表,早已覆盖上了草木,夏季的高塍乡间,是弥望的稻田。

新的房子、村庄和家庭已经建成,人的生活也是这样。

但历史依然会顽强地留下自己的印记。高遥村东头的一片平地,地里稀稀拉拉地立着几个坟头。这里曾集中埋葬大饥荒中死去的人们,后来土地被推平,地下的骸骨却还在。

吴南生选择留守的母亲,也埋在这里。

她没有捱过1960年的春天。小儿子被送走后的第三天,她死了,时年42岁。

二月春寒料峭,苜蓿已经开始一茬茬往外拱。光秃秃的土地褪了一层绿。

吴南生想着去挖苜蓿饱腹,母亲却已吃不下任何东西了。

他还记得,母亲是如何躺在破砖房里,慢慢死去的:她头发开始脱落,牙龈开始流血,眼睛不能见强光,站着会头晕,蹲下就站不起来。她的皮肤,像湿润的面团,一个指头摁下去,就是一个凹洞,半天弹不回来。

像其他人一样,她死得悄无声息。

接到死讯后,吴南生从学校赶回家里,找了几个人帮忙,把床板钉了一副破棺材。下葬时,他最后把手探进棺材,用手背在她脸上慢慢滑了一下。算是告别。

没有仪式,没有培土立碑,就这样草草埋在大队的旱地里。

也没有亲人邻里来哀悼,所有人都在生死线上挣扎。“没有办法,只能忍受。”他对剥洋葱(微信ID:boyangcongpeople)说。

根据江苏省委赴宜兴工作组的报告,这一年高塍公社全年非正常死亡334人。所谓非正常死亡,大多是指饿死,或死于饥饿引发的浮肿病、消瘦病、青紫病。

吴南生母亲是这334分之一。

年年清明,吴南生都要带上香蜡纸钱,来祭拜早逝的母亲。提着篮子往那儿去的都是老人们,气喘喘走在窄窄的田埂上,拔草、扫墓、焚香、跪拜、烧纸。

他们很少交谈,但在眼光接触时,沉默中仿佛交换了一组密码——他们能认清彼此,都曾在大饥荒中失去亲人。

弃儿是另一种方式的失去。

上世纪80年代,年景开始好转。遗弃孩子的父母、兄姐,开始寻找当年的弃儿。

1995年,父亲弥留之际,心心念念找回抛弃的小儿子。

吴南生接过寻亲接力棒,从此没有缺席过一次寻亲会。

那五万送到北方的“江南弃儿”,也在90年代之后南下寻亲。

只是半个世纪过去,至今仍只有300多对亲人成功。

每到炎夏,吴南生总想起当时自己从荷塘里挖来鲜莲藕,拿根筷子,扎在藕眼里递给弟弟吃。他一双小手举着,藕丝拉得老长。

茫茫人海中,父母仍在寻找子女,兄弟仍在寻找兄弟。